宽衣解带再读书

小时候读书,非常简单:把书买回家,翻开封面,一头就可以扎进书页中去。如今读书,往往要多好几道工序:首先,很多新书外面裹着一层透明的保护膜,需要你动用剪刀或者指甲,刺啦一声,将其撕裂、扯掉、揉成一团、丢在一边。接下来,你可能会看到这本印刷品的体外还裹着一条细长的彩纸,上面言简意赅地印着一些句子,其大概意思可以被理解为:你花钱买这本书真是一个非常明智的选择!这条彩纸其实有名有姓,唤作“腰封”,据说是上世纪九十年代从日本传入我国。这条腰封往往遮住了封面上的文字,于是你不免要把它轻轻褪去(然后忧心忡忡地思考该把它安置在何处为好)。你打开书,忽然发现封面也并非和书本连体,原来也是可以脱下来的,这时你恍然大悟:原来这张纸不是真正的封面,而是包在封面外面的——叫什么来着——“护封”。在好奇心的驱使下你决定继续给这本书脱衣服,拆去护封之后(现在它和腰封一起被丢在桌上,犹如圣诞节礼盒被打开之后那一堆命运凄惨的五彩包装纸),你发现真正的软皮封面灰秃秃的,几近简陋,和光鲜亮丽的护封相比,就像证件照和结婚照的差别。不过现在你可以松口气了:这本书终于已经和你赤裸相见!翻动书页,你终于开始进行那种叫做“读书”的活动。然而,有一丝阴云在你的潜意识里浮游,在你的二目余光可及之处,躺在桌上的那两张软耷耷的彩纸分明在向你可怜地乞求:大哥,别把咱给弄丢了!

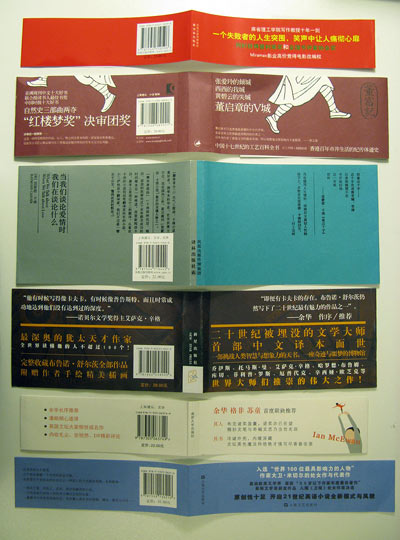

小时候读书,非常简单:把书买回家,翻开封面,一头就可以扎进书页中去。如今读书,往往要多好几道工序:首先,很多新书外面裹着一层透明的保护膜,需要你动用剪刀或者指甲,刺啦一声,将其撕裂、扯掉、揉成一团、丢在一边。接下来,你可能会看到这本印刷品的体外还裹着一条细长的彩纸,上面言简意赅地印着一些句子,其大概意思可以被理解为:你花钱买这本书真是一个非常明智的选择!这条彩纸其实有名有姓,唤作“腰封”,据说是上世纪九十年代从日本传入我国。这条腰封往往遮住了封面上的文字,于是你不免要把它轻轻褪去(然后忧心忡忡地思考该把它安置在何处为好)。你打开书,忽然发现封面也并非和书本连体,原来也是可以脱下来的,这时你恍然大悟:原来这张纸不是真正的封面,而是包在封面外面的——叫什么来着——“护封”。在好奇心的驱使下你决定继续给这本书脱衣服,拆去护封之后(现在它和腰封一起被丢在桌上,犹如圣诞节礼盒被打开之后那一堆命运凄惨的五彩包装纸),你发现真正的软皮封面灰秃秃的,几近简陋,和光鲜亮丽的护封相比,就像证件照和结婚照的差别。不过现在你可以松口气了:这本书终于已经和你赤裸相见!翻动书页,你终于开始进行那种叫做“读书”的活动。然而,有一丝阴云在你的潜意识里浮游,在你的二目余光可及之处,躺在桌上的那两张软耷耷的彩纸分明在向你可怜地乞求:大哥,别把咱给弄丢了!如今腰封盛行,但她们的日子并不太好过,因为读书人开始对她们冷眼相待,搞得姐妹们有些灰溜溜的。豆瓣网上更有“恨腰封”小组,大有口诛笔伐之势。其实对于腰封,我虽然没有什么爱意,但也始终恨不起来。我想:不就是一广告么?而且人家已经那么低调,随时准备被人丢进垃圾桶里。真正值得恨的其实是虚假、浮夸的宣传,是那些不负责任的编辑和不负责任的推荐者。而腰封本身只是一张纸,小女子是清白滴。当下流行骂腰封,我倒觉得有必要出来补充几句好话:说实在的,不少印在腰封上的信息其实是有助于读者了解这本书的,比如:此书在国内外获了什么奖,这个作者有什么特别的来历,等等。可以说,不少腰封对于读者做出正确的购书选择有所帮助,比如:如果我看到一本书的腰封上印着“感人至深,让人潸然泪下!”,或者“雄踞亚马逊小说畅销榜达六个月之久!”之类的文字,我就可以放心地做出决定:不看这本书。

虽然不恨腰封,我却不喜欢她的哥哥——护封,具体来说,我不喜欢的是套在软皮平装书外面的活页护封。按照我的理解,护封大概最早用于硬皮精装书。硬皮书外面套一张可以取下来的纸质护封,这好理解:硬皮书的封面是厚纸板、甚至皮革做成,当然不容易直接在上面印刷精细的彩色图文,所以把图文印在纸上,套在硬壳外面,既保证了质量,又顾及了美观。而且,读过硬皮书的人都知道,硬皮书的装订方式可以基本保证这本书翻至任何一页后能平摊着放在那里,不需要用手按住书页。而我们平时读的软皮书则不同,经常需要用手把书页沿书脊折一下,才能让书本保持打开在该页的状态,这时候,如果这本软皮书外面套着一张活页的护封,就会出现一种很尴尬的状态:这张护封纸松松垮垮地耷拉在外面,折不起来,不服帖,也不脱落,非常讨厌。可是你又不舍得把这张护封扔掉:它和腰封不同,上面印的都是些有用的文字,丢掉实在可惜。

我一直搞不明白为什么要给软皮平装书外面套一层可以拿下来的护封,直接把那张纸当作封面,和整本书钉在一起,有什么难度?后来上网一查,才略微开窍。“百度百科”的“护封”词条谈及护封的作用,有言:“作用有两个:一是保护书籍不易被损坏;二是可以装饰书籍,以提高其档次。”看来,软皮书加护封,主要是为了“装饰书籍,以提高其档次”。明白了,原来是真正的硬皮精装书成本太高,做不起,但又很想“上档次”,那就像硬皮精装书一样,在书的外面套上一个护封吧! 不知当初是哪位聪明人想出了这个点子,一来二去,如今竟也成了一种时尚。

评论: 16

——完全同意楼主的看法。

我也讨厌软皮书外面的护封,一般直接扯掉扔垃圾桶里了。

每次都不知道把那一条东西怎么处理。。。

我觉得书内的字体,排版对于读者可能才是更加有意义的表面东西。

【 评论已关闭 】